2022年9月17日(土曜日)横須賀市 文化会館大ホールにて、『映画「地球交響曲 第九番」上映と鈴木慶江ミニ・コンサート』を開催しました。

響き渡る心を込めた演奏に涙! 上映会を終えて

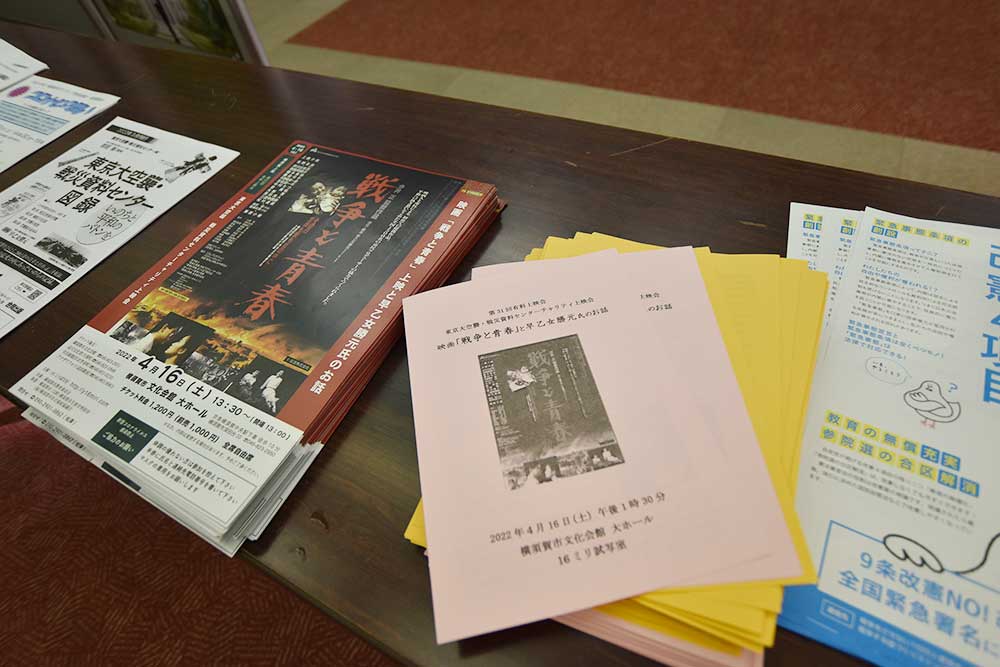

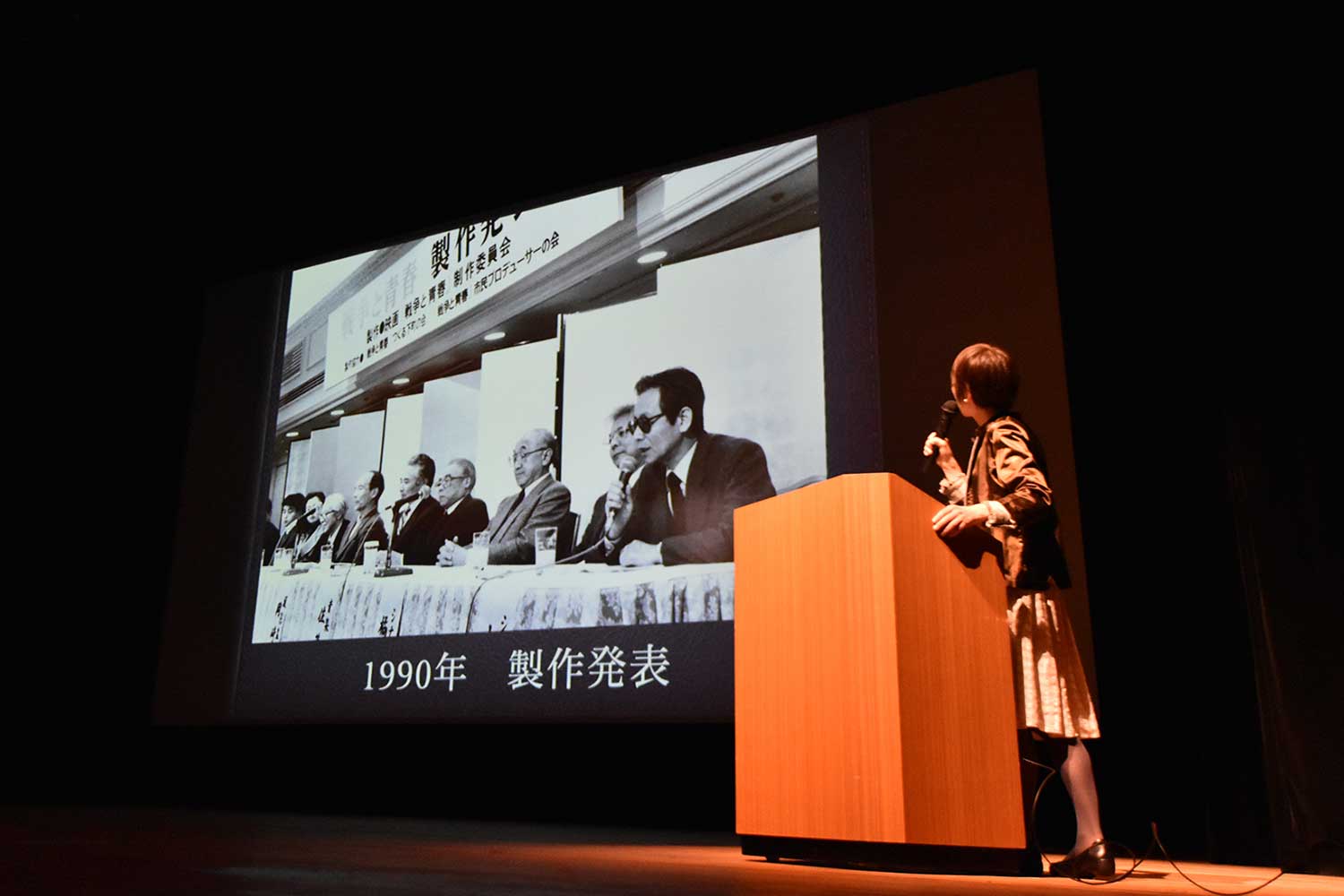

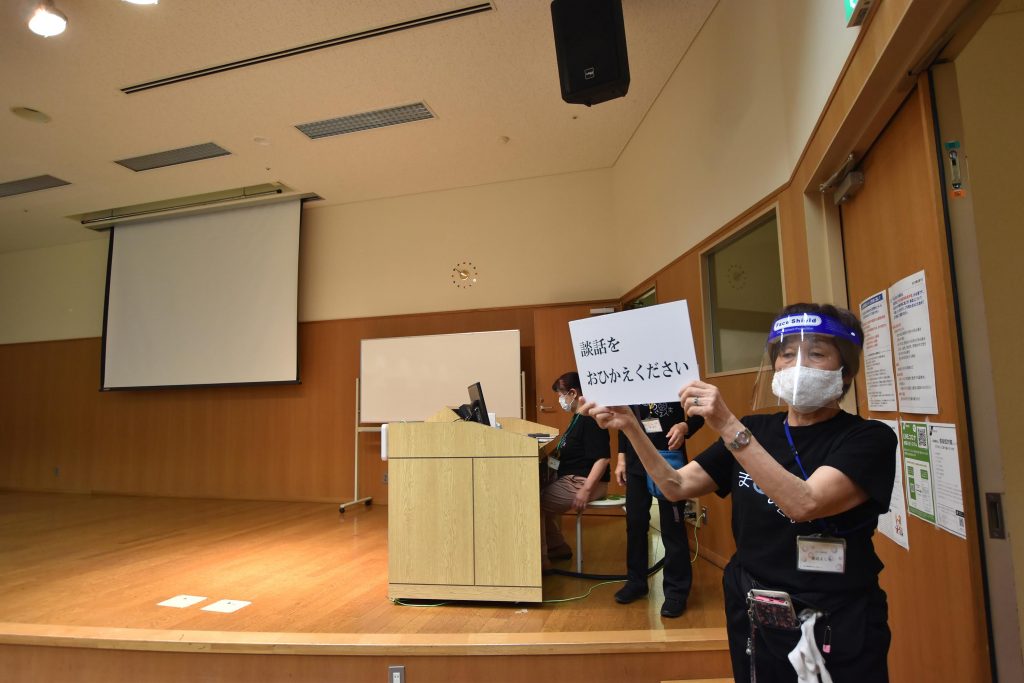

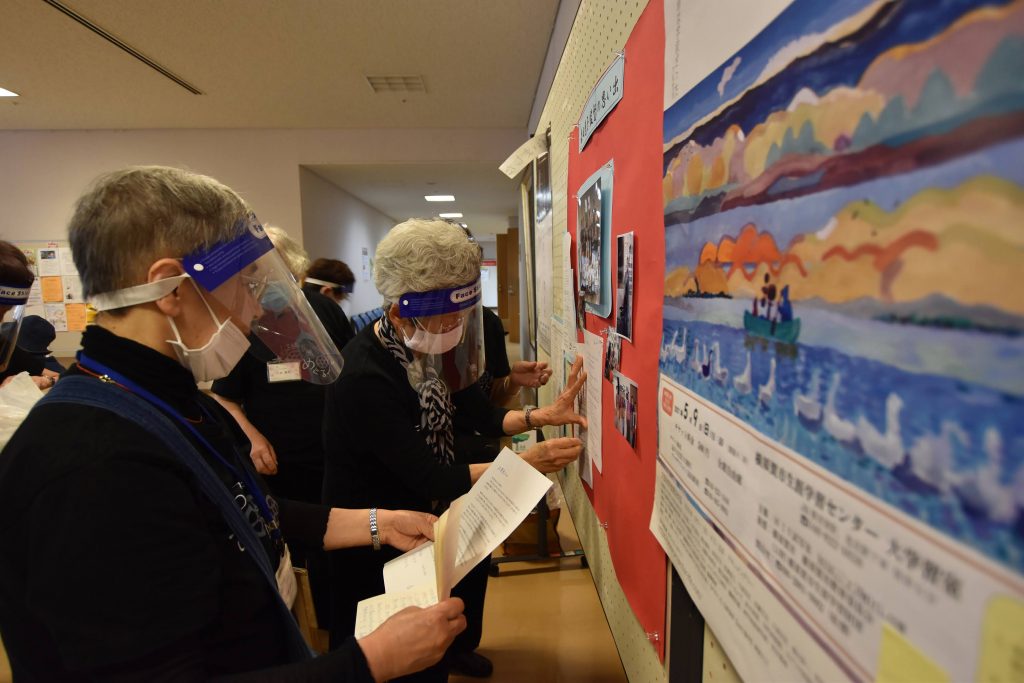

お天気にも恵まれた9月17日、横須賀市文化会館大ホールで、ソプラノ歌手鈴木慶江さんを迎えて、ミニ・コンサートと映画「地球交響曲第九番」とのコラボによる第32回有料上映会を開催。700人弱の来場者で賑わい、心に響く上映会を静かに楽しんだ。

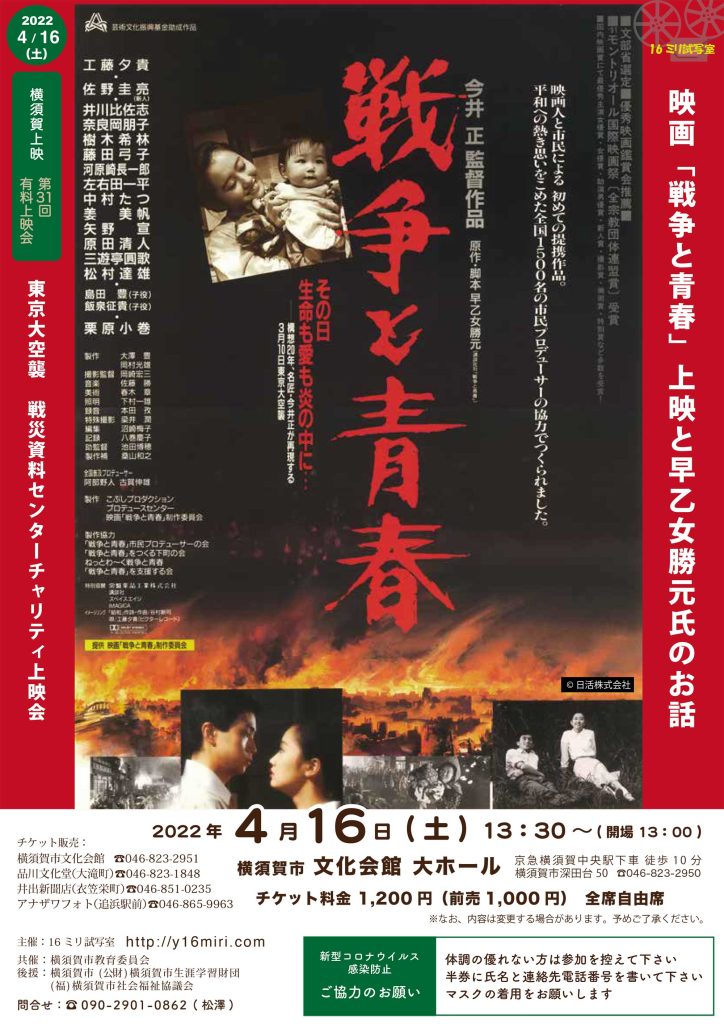

会が2001年に始めた有料上映会の1回目の作品が龍村仁監督「地球交響曲第一番」。以来、作品が公開される度に横須賀上映会を開催。2007年には、市制100周年市民主催事業で「第六番」と鈴木慶江ミニ・コンサートを実施。以後映画とコンサートは4回目。

第1部のコンサートでは、急遽参加のピアニスト河原忠之氏との息の合った舞台で、「地球交響曲」シリーズでの楽曲カッチーニのアヴェ・マリアをはじめ、アヴェ・マリア3曲やオペラのアリア等々、会場に響きわたる魂のこもった歌声とトーク、さらにピアノ・ソロの「赤とんぼ変奏曲」とトークに包まれた心に浸みる舞台は、30分のオーバーで終了となった。

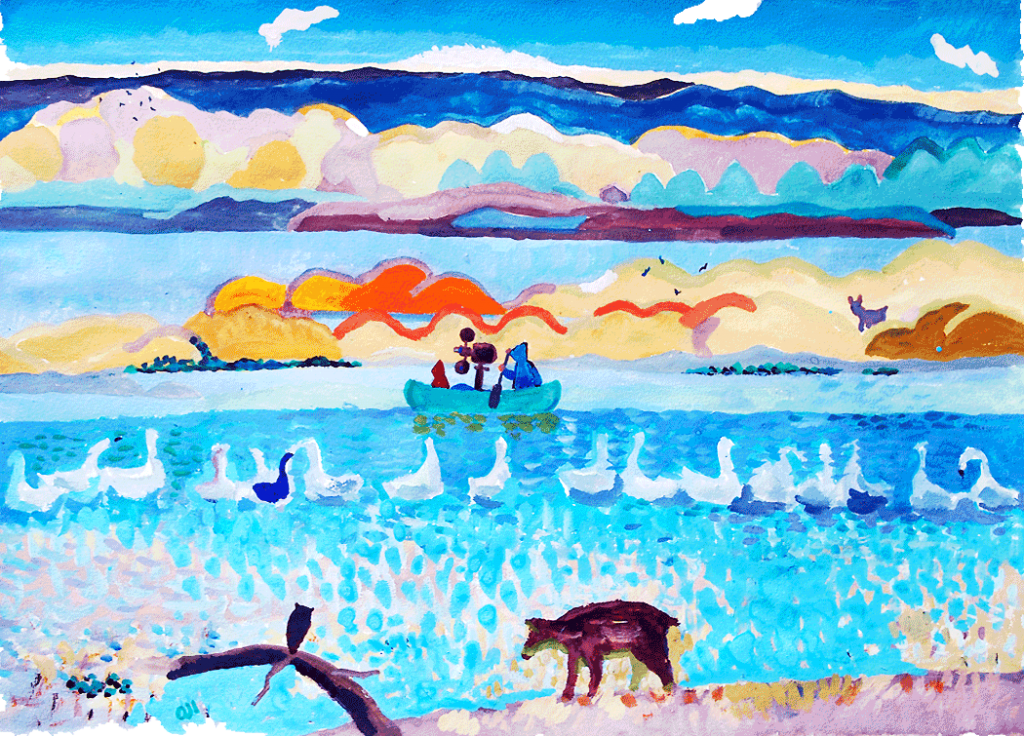

第2部ではシリーズ最終章「地球交響曲第九番」の上映。「すべての生命は音から生まれ、音に還ってゆく」をテーマに、指揮者小林研一郎の音楽とのかかわりを柱に、ベートーヴェンの「第九」への熱き思いや激しく優しい演奏活動を、美しい自然映像や音楽を背景に本庶佑らのメッセージを描いていた。ガイヤの声を心で感じたのではないだろうか?「感動した!」「よかった」「素晴らしかった!」「コバケンの第9が凄い!」と多くの来場者に声を掛けられ、無事終了した。

アンケート集計データから、来場者の多くが女性、70才以上、ほぼ半数がリピーターだ。多くが第1部の舞台に感動し・嬉しく・素晴らしく・亡き人を思い涙し、しびれ、鳥肌が立った、また心が洗われ・元気をもらい、参加してよかったと。さらにピアノが素晴らしいの声も多かった。

慌ただしく後片づけを終え心地よい疲れを感じながら、散会となった。なお、ウクライナ復興支援募金箱には義援金78,968円が集まった、温かな心に感謝!

16ミリ試写室だよりNo.126より