16ミリ試写室では、ゲストをお招きした「映像とお話」を、年に3回開催しています。

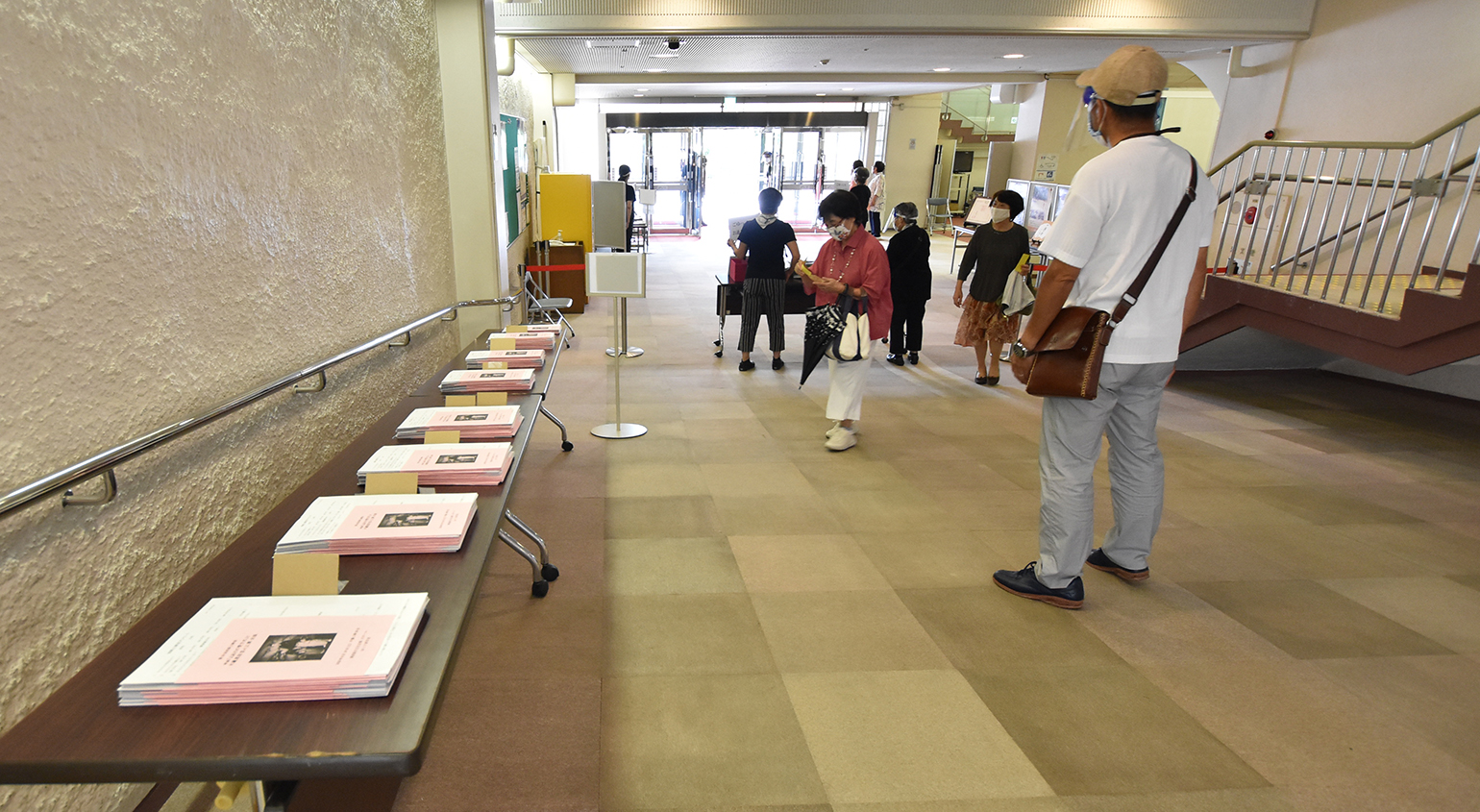

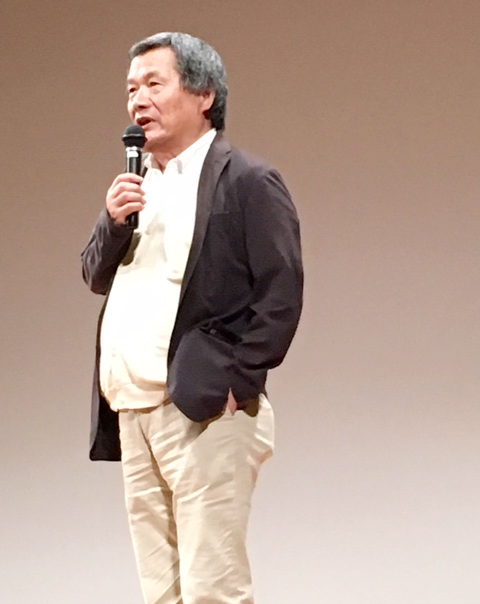

2019年6月12日(水曜日)横須賀市立中央図書館でおこなわれた「16ミリ映画会」映像とお話は、横須賀市自然・人文博物館より、考古学担当の学芸委員 稲村繁氏をお招きしてお話をうかがいました。

タイトルは、「古代の港湾都市 〜海の十字路三浦半島〜」

三浦半島はかつて、「多様な搬入品と輸送ルート」で「古代のハブ港」であったことを発掘調査で出土したものから証明していこうという内容です。

三浦半島には遠浅の砂浜が各所にあり、縄文時代に使われていた丸木舟の着岸に適していたそうです。

「大粒の黒よう石、丹沢のものであろうグリーンタフ、久慈川流域のメノウなど、三浦半島での発掘調査で出土されたもののうち、三浦半島にはない材料を使った土器があること」や「三浦半島の遺物出土遺跡に住居跡がない場所が点在すること」など。また、海蝕洞穴に見られる焦土の地層から考えられる、塩の製造、食品の加工施設の可能性は、紀州から黒潮に乗ってやってくるカツオ漁にも深く関係していたのではないか。と、三浦半島のハブ港としての交易は予想以上に重要で広範囲にわたるのでは、とお話ししてくださいました。

当時の人々の生活の様式だけではなく、歴史の流れも推察できる、発掘調査から見えてくるものの範囲の広さに驚きます。

会場からは「なるほど…」という声が何度も聞かれ、様々な文化と商いの交流がおこなわれていた三浦半島、古の風景を想像し楽しむ貴重な2時間となりました。

もっと考古学にふれたい方へ

横須賀市自然・人文博物館では常設の展示のほか、「トピックス展示」などもあります。また、夏休み企画 こども向けのワークショップも開催。

トピックス展示「時代を越える器のかたち―ちょっと似てる?かなり似てる?」

古代につくられた土器のなかには、私たちが今使っているさまざまなかたちの器とよく似たものがあります。同じ目的でつくられたのか、偶然かたちだけが似てしまったのか、古代人と現代人両方の気持ちになって考えてみましょう。

会期:2019年5月11日(土) ~ 2019年7月28日(日)

場所:横須賀市自然・人文博物館

詳細:横須賀市自然・人文博物館のサイトへ

2020年3月14日(土) から、企画展示「掘り出された横須賀の歴史」が予定されています。